坡是ㄆㄛ,不是ㄆㄨㄛ!為什麼ㄅㄆㄇㄈ碰到ㄛ或ㄥ,中間不能寫ㄨ?

ㄅㄆㄇㄈ 碰到 ㄛ 或 ㄥ,中間不能寫ㄨ?

「坡」拼作ㄆㄛ,寫成ㄆㄨㄛ會被老師打叉叉,可是明明唸起來,就有個ㄨ音在裡面啊?

這到底是怎麼回事?

其實,這和語音學有關!

以前的ㄅㄆㄇㄈ唸起來跟現在不一樣

早期唸ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ時,後面會加上一個 [o] 的音,即 [po]、[pʰo]、[mo]、[fo]。

(這也是為什麼你聽許多長輩唸的ㄅㄆㄇㄈ,會覺得和我們現在唸的ㄅㄆㄇㄈ有點不一樣)

由於 [o] 是「圓唇元音」,唸的時候嘴巴會自然嘟成一個圓圈圈。

這時,如果 ㄅㄆㄇㄈ 後面接的母音也要嘟嘴(如「合口呼」韻母 ㄨㄛ、ㄨㄥ),那嘴唇可能就要抽筋了。

|延伸閱讀:上小學前要先學注音嗎?注音怎麼教最簡單

因此,民國九年(1920年)「國語統一籌備會」 針對這個現象討論,並在〈修正《國音字典》之說明〉中決議:

「因唇音聲母本已合口,故遇與合口呼韻母拼合之字,除「ㄨ」韻以外一律改用開口呼韻母。」

用白話文解釋,就是:

發音時嘴唇本來就圓圓的聲母(ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ),如果遇到也要嘟嘴的母音(像ㄨㄛ、ㄨㄥ)時

👉 拼寫上省略 ㄨ,只寫後面的韻母就好

ㄆㄛ為什麼不是ㄆㄨㄛ?

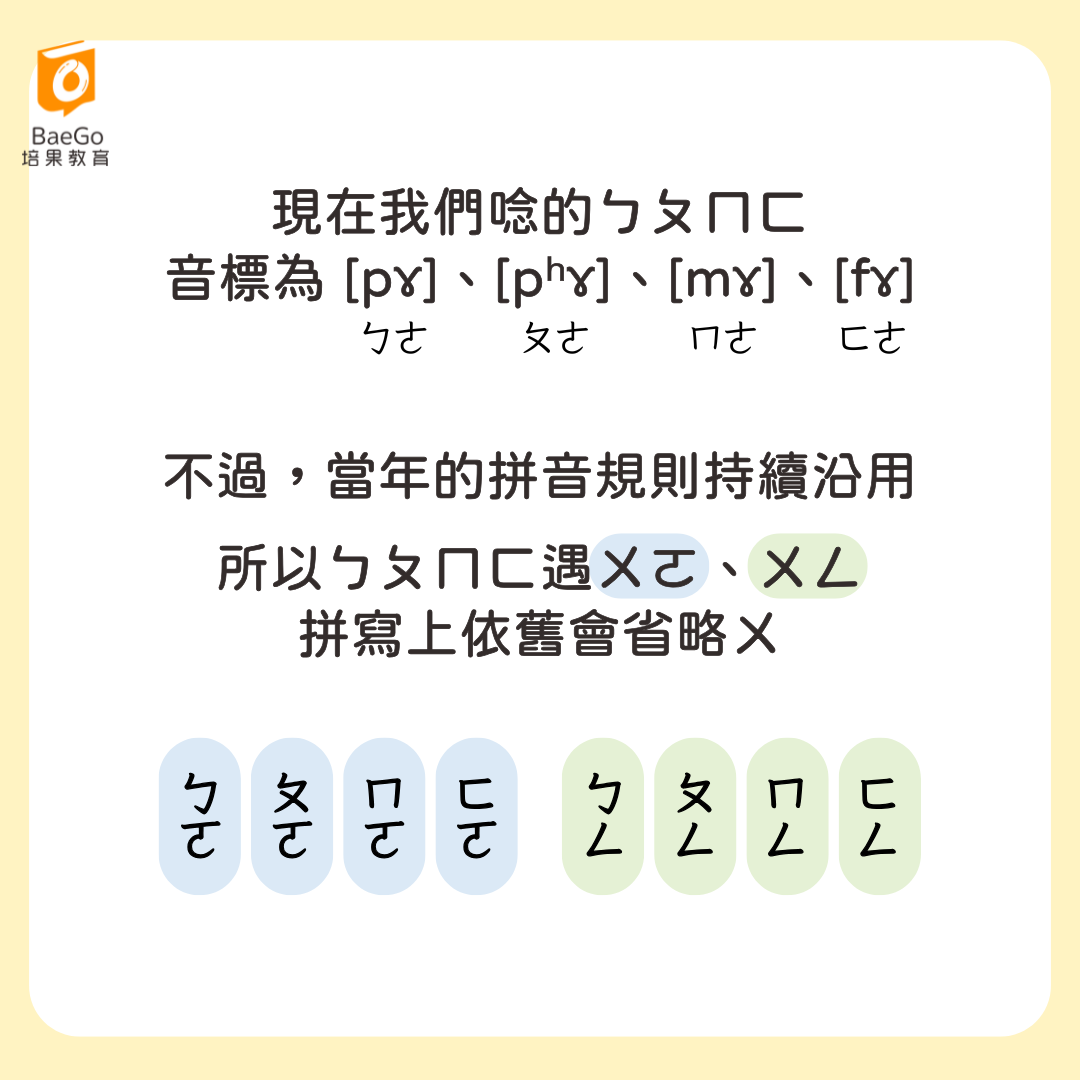

現在我們唸的ㄅㄆㄇㄈ,音標上記作 [pɤ]、[pʰɤ]、[mɤ]、[fɤ],即如「ㄅㄜ、ㄆㄜ、ㄇㄜ、ㄈㄜ」的音,不過,當年的拼音規則一直沿用到現在。

所以當 ㄅㄆㄇㄈ 遇到 ㄨㄛ、ㄨㄥ 時,拼寫上依舊會省略ㄨ。

只是因為發音時嘴型仍習慣維持圓圓的,聽起來就像中間藏著一個小小的「ㄨ」。

於是才會出現——聽起來有ㄨ、但拼起來沒有ㄨ的神奇現象!

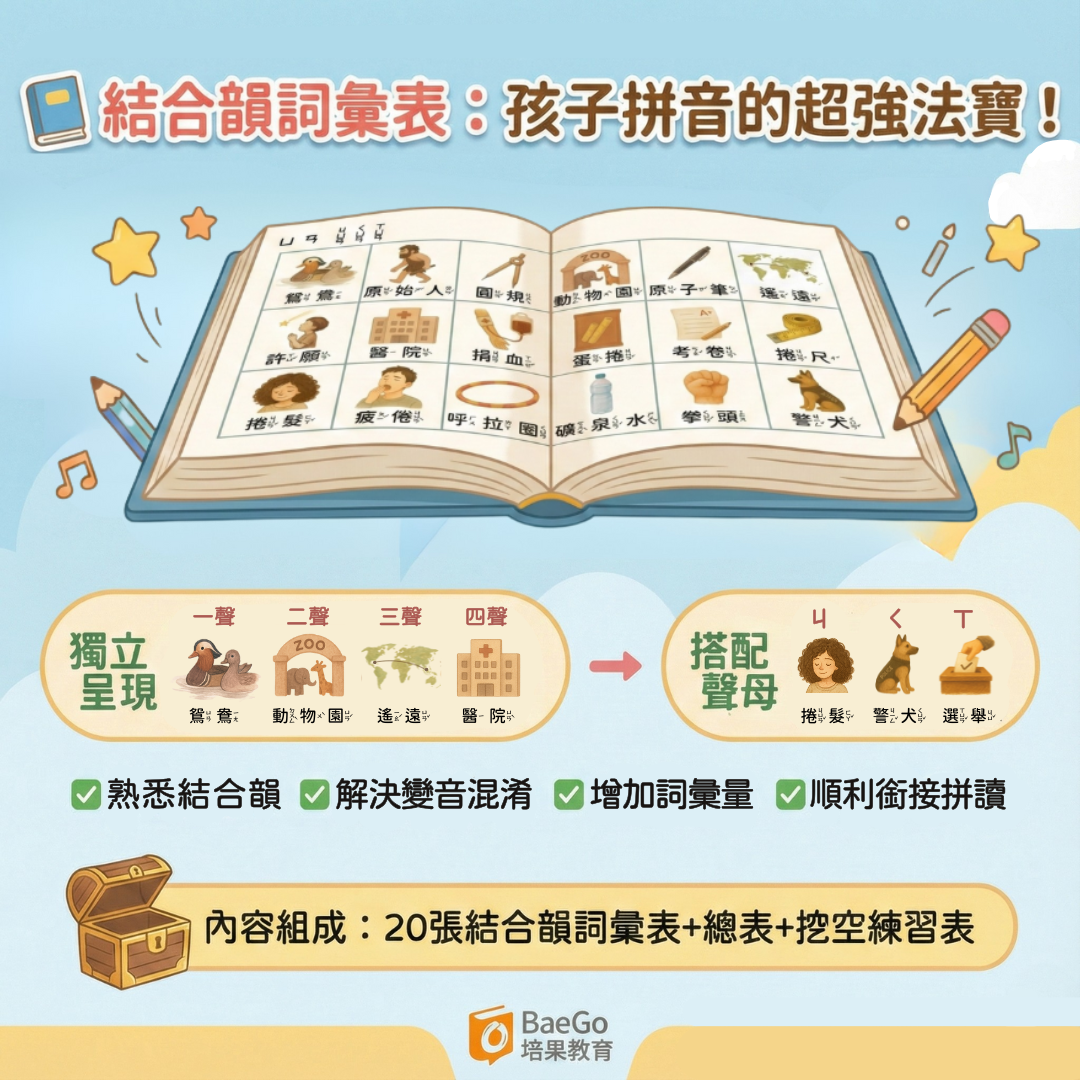

|延伸閱讀:三拼音好難?語言治療師帶你用「結合韻表」破解注音卡關

小知識補充:

其實原本真的有 ㄅㄛ 跟 ㄅㄨㄛ 兩種讀音唷!

-

ㄅㄛ:「剝」「駁」——這類字本來唸起來比較短、嘴型開得稍大 [po]。

-

ㄅㄨㄛ:「撥」「鉢」——這類字則多了一個過渡音 [u],嘴巴從嘟起到放開 [puo]。

隨著語音演變,兩者的差別越來越小,ㄅㄨㄛ 的 [u] 聲漸漸被「吞」掉,但因為發音時嘴型還是維持著嘟嘴的「合口」狀態,這也是為什麼你唸「玻、潑、摸、佛」的時候,總覺得嘴巴偷偷經過一個「ㄨ」的感覺~

|延伸閱讀:《注音瑜珈掛布》

怎麼教孩子比較好記?

對孩子來說,這樣的解釋可能比較複雜,有些人會用小故事來幫助孩子記憶——

ㄅㄆㄇㄈ是大哥哥大姊姊,所以遇到ㄛ和ㄥ時,決定不像其他人一樣對他們打叉叉(ㄨ),而是直接和他們站在一塊!

|延伸閱讀: 注音四聲怎麼教?語言治療師這樣教注音聲調

節奏打油詩記憶法

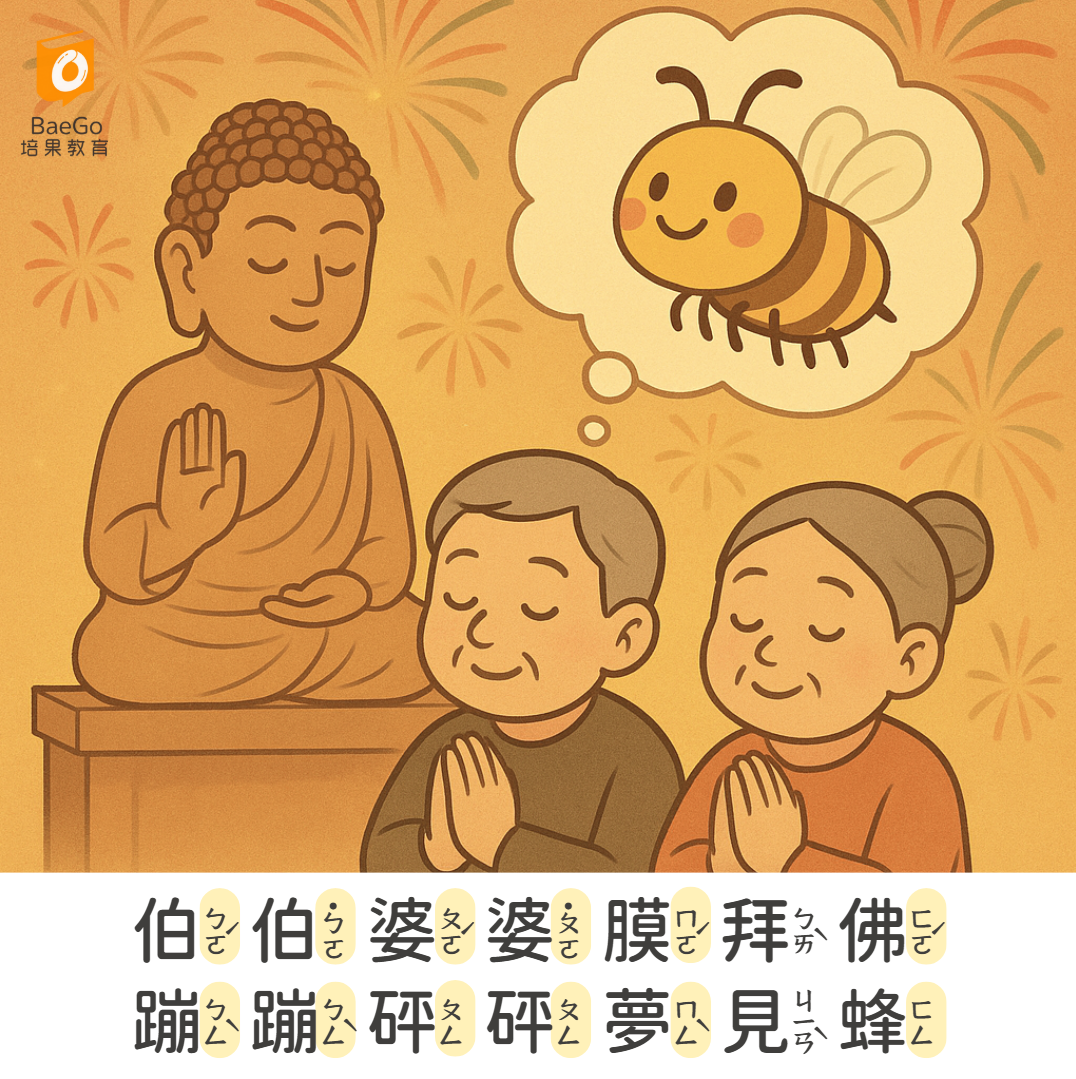

我整理了一個打油詩,孩子可以用圖像+節奏直接記憶:

伯伯婆婆膜拜佛,蹦蹦砰砰夢見蜂。

這樣唸起來有節奏、有畫面,孩子就能自然記住「ㄅㄆㄇㄈ遇到ㄛ、ㄥ直接拼,不加ㄨ」的規則啦!

語言治療師設計的教具&最新文章