孩子吃飯拖拖拉拉,還得追著餵?三招讓孩子好好吃飯

想終結三口組,告別餵飯的日子?

在臨床上,我們經常聽到家長苦惱地說:「孩子吃飯超慢,而且常常要追著餵,搞得全家壓力好大!」

其實,面對孩子的用餐問題,不必急著責備或強硬介入。

我們可以從三個方向著手,調整環境與習慣,慢慢找回孩子的吃飯動機。

|延伸閱讀:發音不清楚吃飯慢吞吞?10個舌頭運動

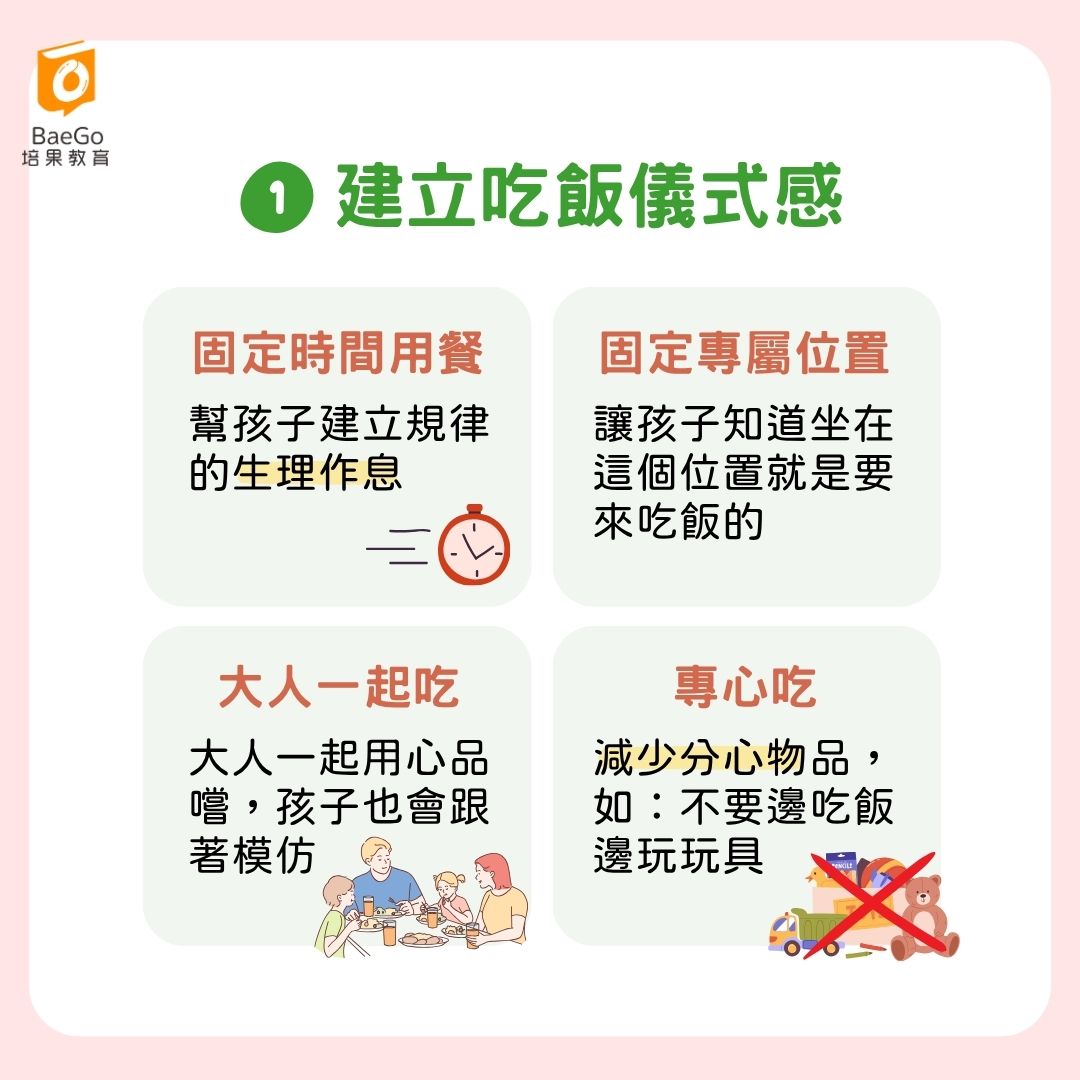

一、打造吃飯「儀式感」:從情境安排開始

儀式感不只是大人的浪漫,更是孩子建立習慣的重要關鍵。

✔ 固定時間吃飯

一餐控制在30至40分鐘,有助孩子建立穩定的生理時鐘。

✔ 專屬用餐座位

讓孩子知道「坐在這裡」就是準備吃飯,逐步建立環境聯結。

✔ 移除干擾物

用餐時避免電視、玩具等干擾,讓注意力回到餐桌上。

✔ 共餐氛圍很重要

家長一同用餐、享受美食的樣子,是孩子最好的榜樣。

|延伸閱讀:吃得好才長得好?孩子的口腔動作發展

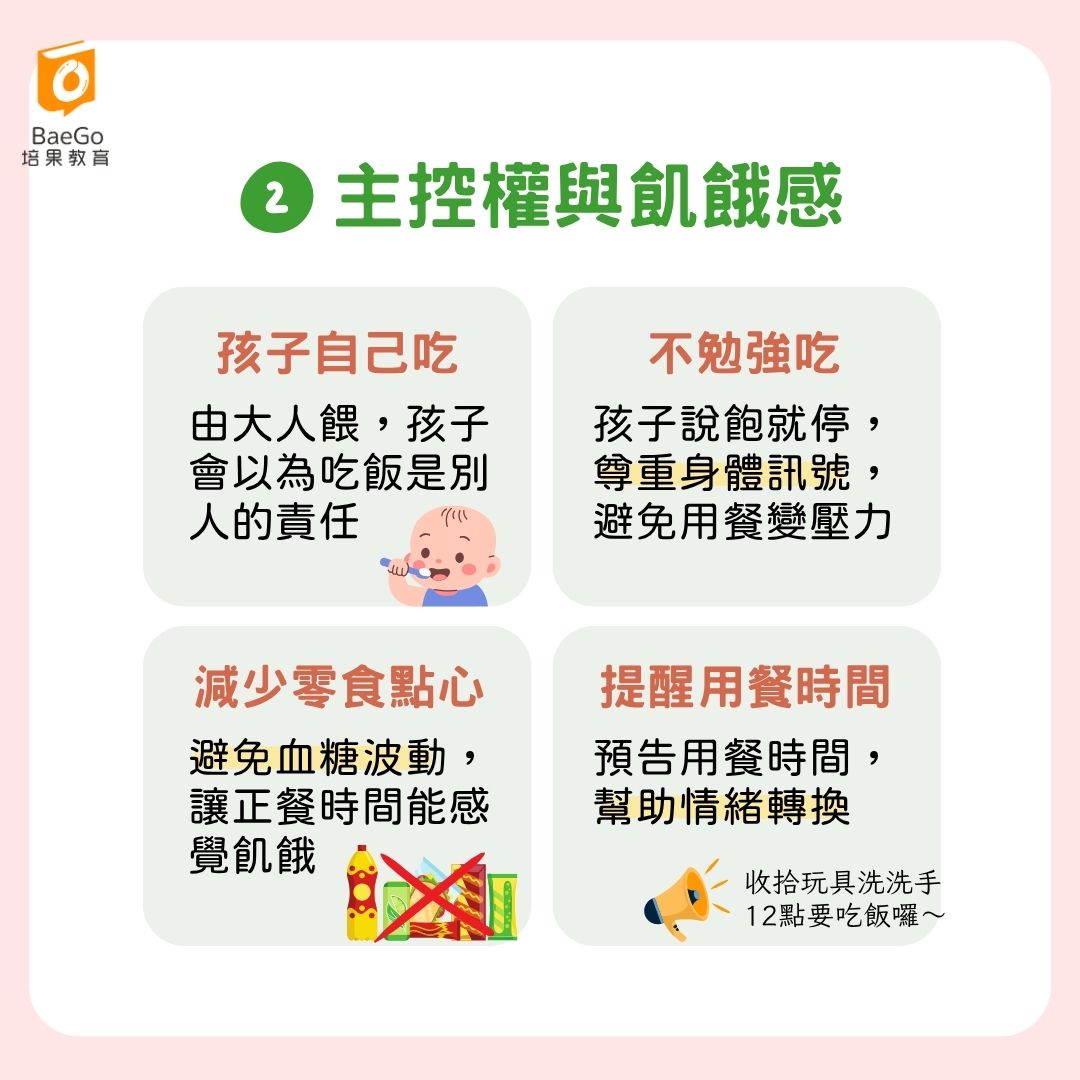

二、主控感+飢餓感:給孩子一點掌握空間

孩子在用餐上若沒有參與感,很容易把吃飯當成「別人的事」。

✔ 鼓勵自主進食

讓孩子自己吃,就算一開始弄得亂七八糟也沒關係,記得孩子還在學習,多練習才有可能進步。

✔ 控制零食攝取

餐與餐之間不吃糖果零食,保持飢餓感,自然提升吃飯意願。另外,身體處於微微飢餓狀態也有助於生長激素分泌,一舉兩得!

✔ 不強迫吃完

孩子說飽了就放下碗筷,尊重孩子的感受,也讓孩子學會判斷自己身體的飽足訊號。

✔ 預告用餐時間

提前提醒孩子收玩具、準備吃飯,讓孩子有時間轉換心情。例如:「長針到11要開始收玩具、洗手囉,我們12點準時開飯~」

|延伸閱讀:想讓孩子吃得健康:7招提升孩子的食安意識

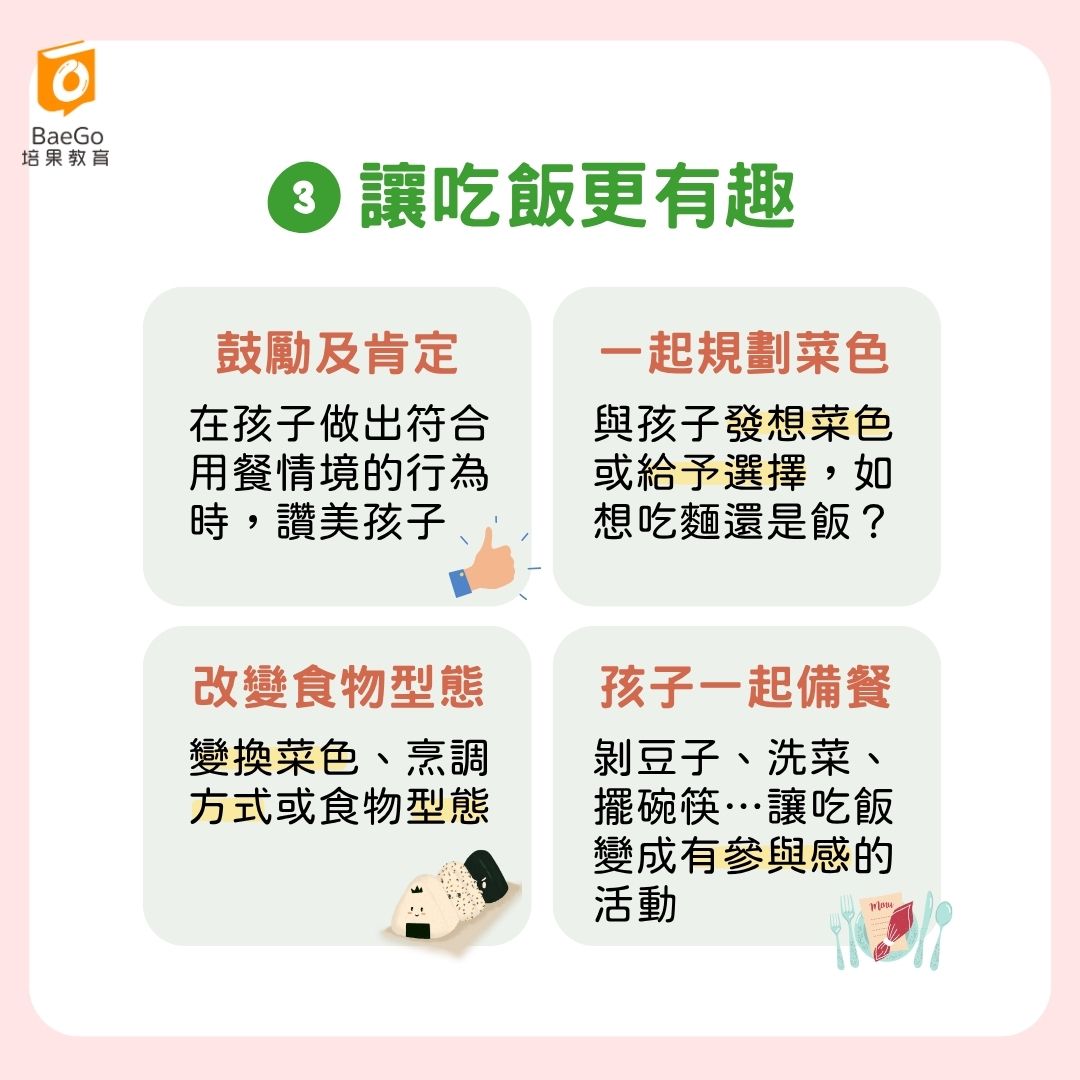

三、提升吃飯的樂趣與參與感

當吃飯變得好玩又有參與感,孩子也會更投入!

✔ 適時給予正向鼓勵

「哇~你今天好棒,自己坐好吃飯耶!」簡單一句話,能大大提升孩子信心。

✔ 一起討論菜單、做選擇

「今天你想吃飯還是麵呢?」給孩子決定權,是培養主控感的開始。

✔ 創意變化菜色

使用造型模具、不同烹調方法,讓食物更吸引孩子目光與味蕾。

✔ 邀請孩子參與備餐

擺碗筷、洗菜、剝豆子……哪怕只是小幫手,也能讓孩子更期待「自己參與」的這一餐。

🧡 不求一次到位,每天進步一點點就好

建立孩子良好的用餐習慣,並不是靠「一招制勝」,而是靠持續的小步調調整。

每天一點點改變,累積起來,就是大進步。

讓孩子把吃飯當成一件舒服的事、一種被尊重的選擇,也是一段可以自主、被期待的親子時光。

參考文獻

Benton, D. (2004). Role of parents in the determination of the food preferences of children and the development of obesity. International journal of obesity, 28(7), 858-869.

Lafraire, J., Rioux, C., Giboreau, A., & Picard, D. (2016). Food rejections in children: Cognitive and social/environmental factors involved in food neophobia and picky/fussy eating behavior. Appetite, 96, 347-357.

Nicklaus, S., & Monnery-Patris, S. (2018). Food neophobia in children and its relationships with parental feeding practices/style. In Food neophobia (pp. 255-286). Woodhead Publishing.

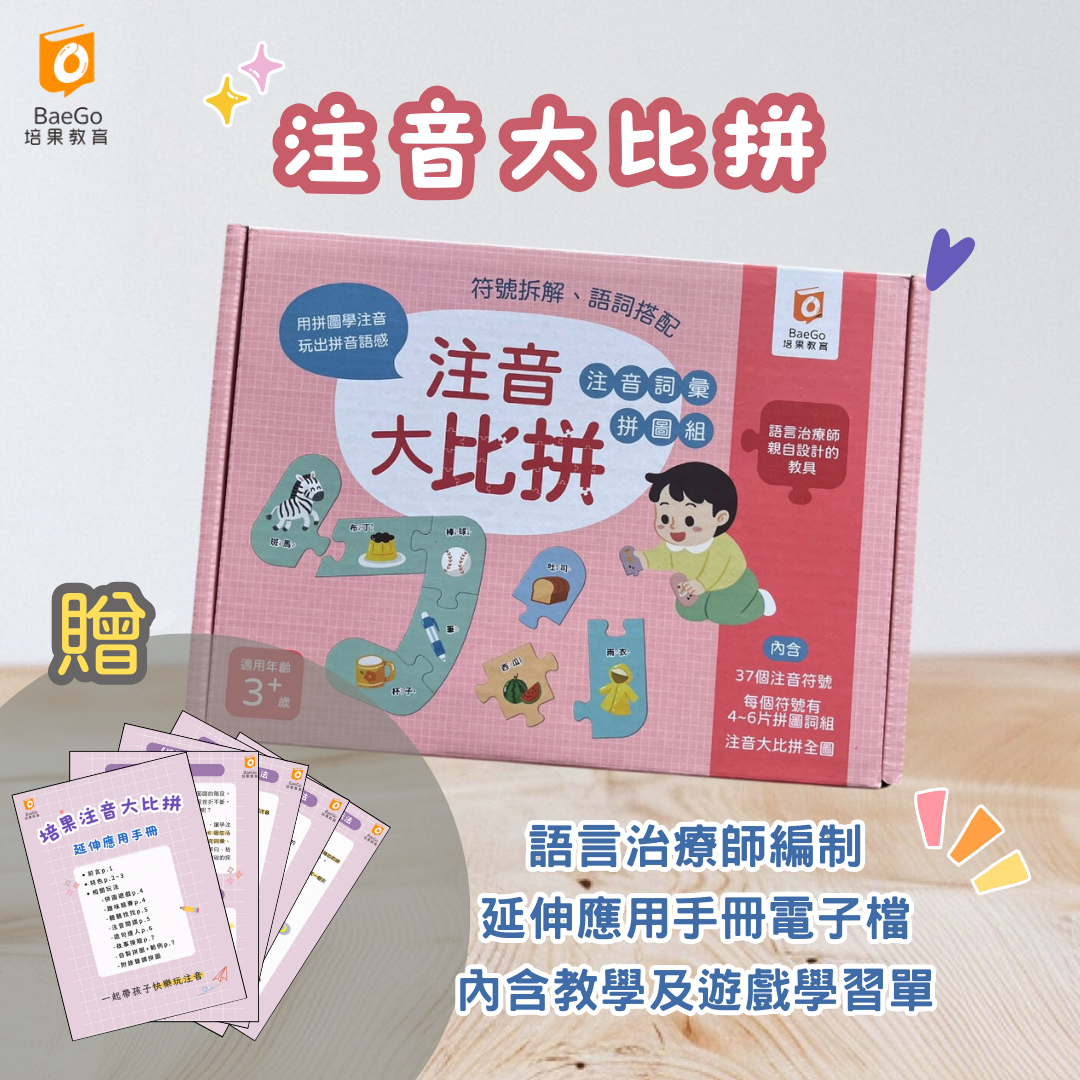

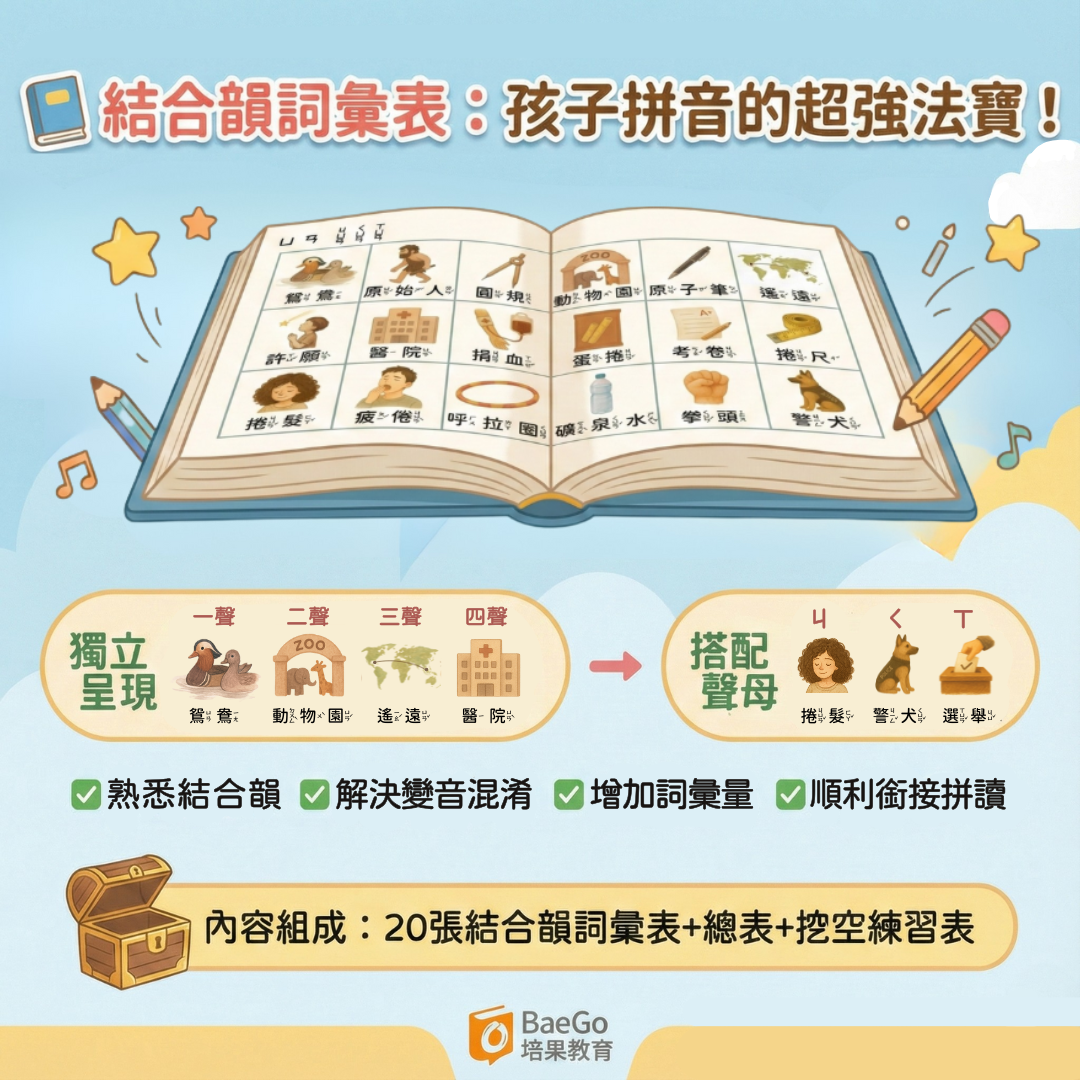

語言治療師設計的教具&最新文章