不怕不怕四步驟,陪孩子克服恐懼這樣做

這樣做帶孩子克服恐懼,告別想像中的怪物

「媽媽,那個木頭好可怕!它一直在看我……」大腦裡,處理恐懼的杏仁核就像個警報器,會對可能的危險訊號快速反應。

小小孩的杏仁核反應特別敏感,比方說,當看到像臉的影子、聽到不熟悉的聲音、遇到突如其來的變化,都可能啟動警報。

此時,孩子不一定能用語言完整表達內心的感受,但身體和情緒會直接反應,如:躲起來、尖叫、哭泣、不敢靠近。

很多大人第一反應是:「有什麼好怕的?只是木頭紋路而已。」然而,由於小朋友處理理性與邏輯的前額葉皮質還未成熟,所以,他需要的不是「被說服」,而是「被陪伴」。

|延伸閱讀:《孩子的情緒小怪獸飼養指南》

四步驟為孩子建立勇氣

我們能用簡單的「不怕不怕四步驟」,在日常中幫助孩子走過恐懼,慢慢建立起「我可以克服」的自信與勇氣。

步驟一:接納他的感受

當爸媽接受到小朋友害怕的情緒,第一句千萬不要回「你怎麼那麼膽小?」或「別人都不怕,就你怕」,這只會讓他更不安,甚至否定自己,並讓孩子覺得:「原來現在的感覺是不被允許的」

可以試著這麼說:「你覺得那個木頭看起來有點像臉,怪怪的,對不對?」、「原來你看到它會覺得害怕,它看起來真的有一點像在瞪人。」

不急著解釋、否定,只是陪著他、認同他的觀察。這樣的做法能讓孩子覺得:「原來不是一個人面對這個東西。」

|延伸閱讀:愛哭害羞難哄?6招照顧高敏感兒!

步驟二:帶孩子靠近探索

當小孩感覺到安全、情緒稍微穩定之後,試著用探索、遊戲的方式,陪他慢慢靠近、溫柔地邀請他一起來觀察。

例如:「我們一起去看看這個木頭長什麼樣子,好嗎?」、「哇!真的有點像一張臉,你覺得它像在笑還是皺眉?」或是可以在紙上模仿那個「怪臉」,畫出它的五官,然後,幫它戴帽子、畫眼鏡、取名字,說:「我們來叫它木頭先生,是不是有點像你畫的機器人?」、「木頭先生會不會也怕你?他感覺只是想交朋友呢!」

透過這種方式,小朋友的注意力會從「我好怕」轉移到「這好有趣」,慢慢認識未知的東西,建立起對它的理解與掌控。

|延伸閱讀:小孩怕生不愛說話,是選擇性緘默嗎?

步驟三:利用心智省察力重新塑造

讓孩子用想像力和創造力,重新定義原本懼怕的事物。

例如:「這是家裡的守護精靈,它會躲起來觀察大家有沒有好好睡覺!」或者,邀請孩子一起幫物件「取名字」,變成一種擬人化角色:「我們叫它木頭先生好了,他的眉毛是不是跟爸爸很像?」、「想幫它取一個新名字嗎?它可以當守護房間的小隊長!」

最重要的是,讓小朋友學會用其他的角度看待事物。這就是「心智省察」的能力。

透過重新詮釋,孩子能慢慢內化一個觀念:原來恐懼可以轉變成別的感受。

|延伸閱讀: 孩子超怕看醫生跟打針怎麼辦

步驟四:提供更多機會適應

恐懼不可能一次就消失,需要多次體驗和正向的經驗。爸媽可以在日常生活裡安排一些「練習」,例如在遊戲、繪本、影片,帶孩子預習、熟悉這些形象。

如:找些繪本中「奇怪但可愛」的角色,像是宮崎駿的《魔法公主》裡的小精靈;或者像《怪獸電力公司》「看起來可怕但其實很溫柔」的角色;也能自製「怪怪圖鑑」,記錄每天見到的奇怪紋路、臉臉形狀;一同玩角色扮演遊戲,像是:「今天來扮演天花板上的笑臉,它想說些什麼呢?」

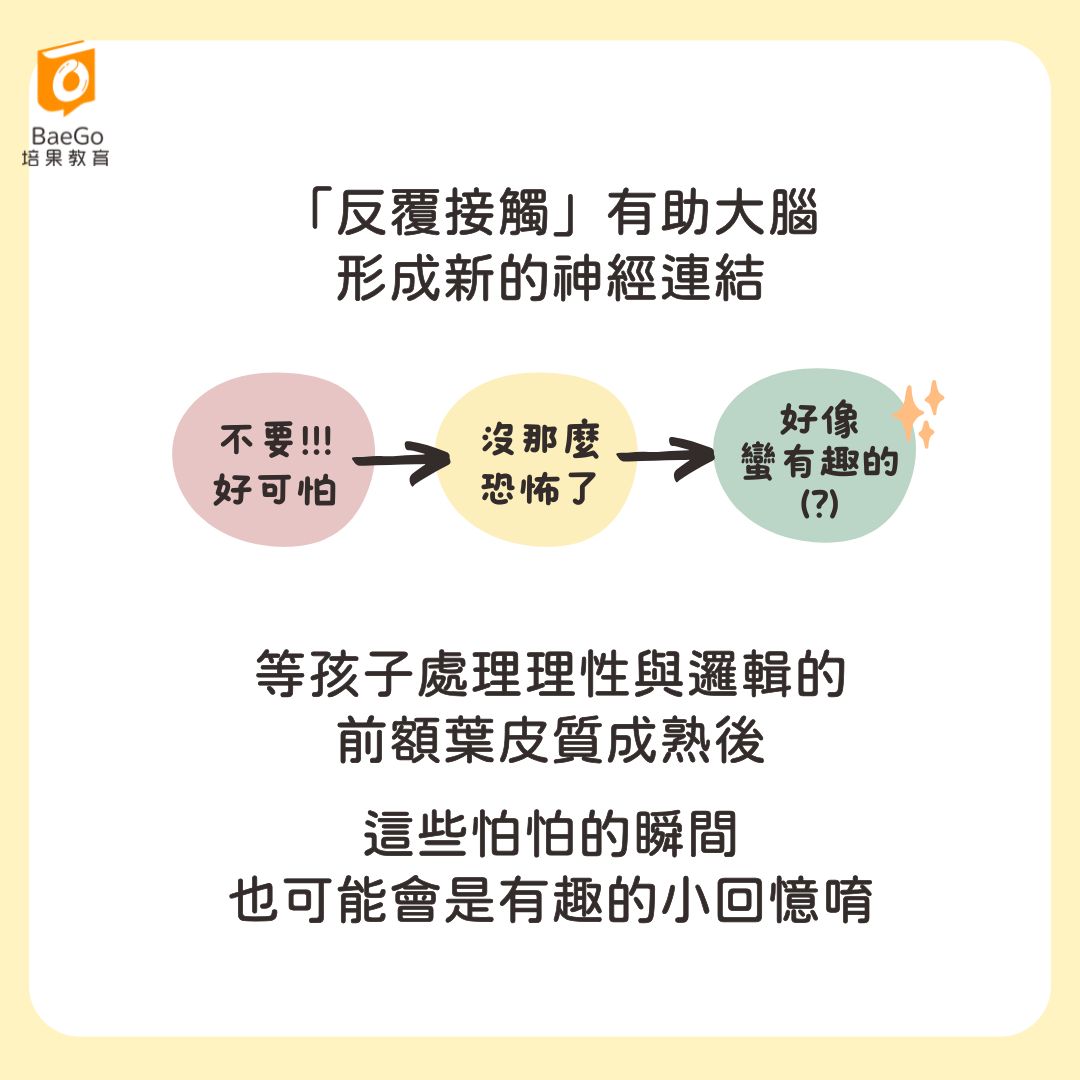

這樣的「反覆接觸」有助小朋友的大腦,形成新的神經連結,把原本標示「危險」的資訊,重新標示為「有趣」或「無害」。

|延伸閱讀: 如何改善孩子的眼神接觸?最正確的眼神交流引導技巧

孩子的恐懼不是矯情,而是大腦的自然反應。

當爸媽願意先接納,再透過遊戲與想像力幫孩子「換角度」,孩子就會在一次次的練習裡慢慢長出勇氣!

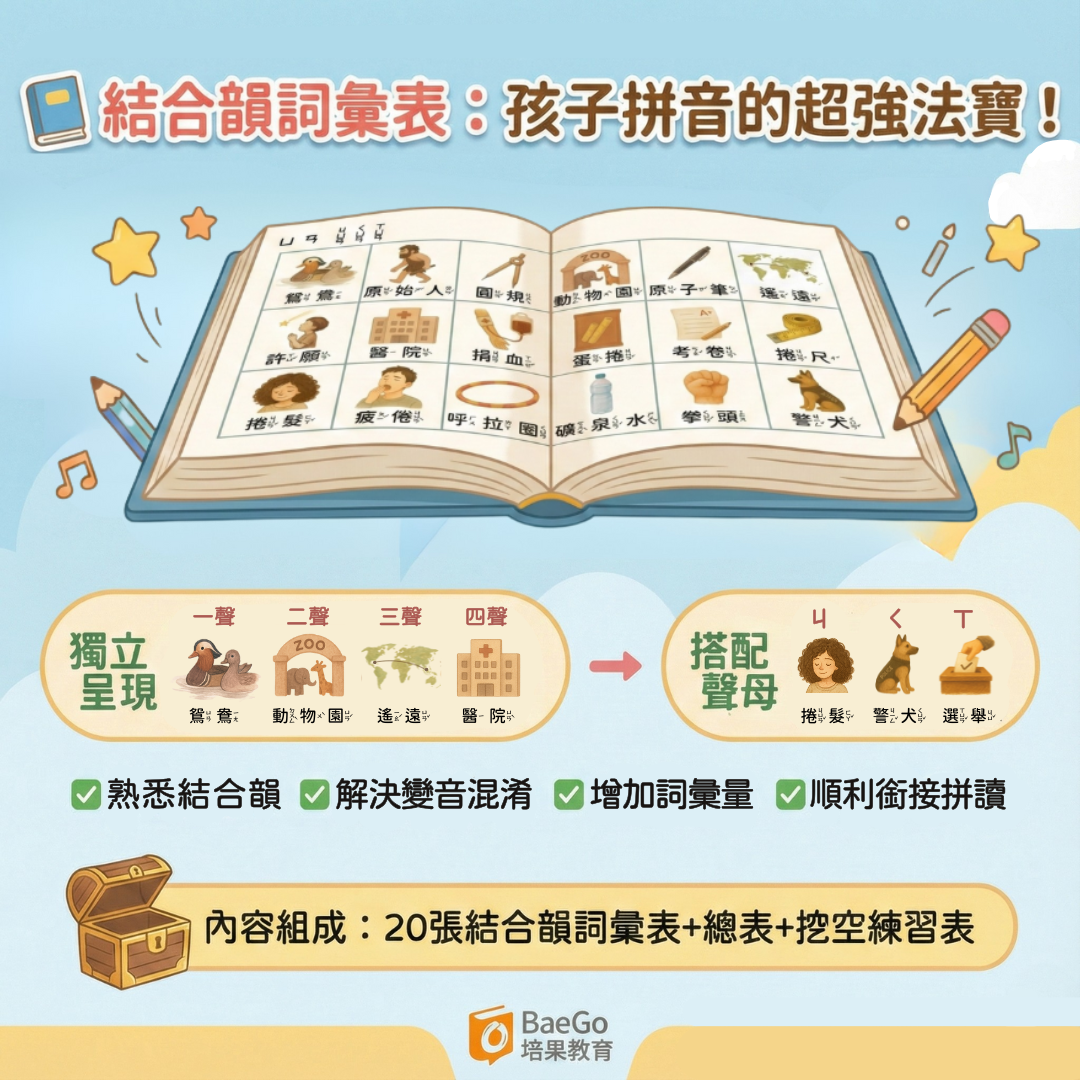

語言治療師設計的教具&最新文章