孩子常混淆「你我他」?人稱代名詞攻略,輕鬆教會孩子掌握你我他

孩子常混淆「你我他」怎麼辦?你我他要怎麼教?

你有沒有遇過這種情況?

小孩想吃餅乾時,你問:「你要吃嗎?」,結果孩子回答:「你要吃!你要吃!」

明明是他自己要吃,為什麼會搞混呢?

別擔心,這是孩子學習「你我他」的正常現象。

了解原因並用對方法,就能幫助孩子正確掌握代名詞唷!

為什麼孩子會混淆「你我他」

1.代名詞會隨說話者改變

「我」這個字,今天小明說就代表小明;但如果換成媽媽說,「我」就又變成媽媽了。這種隨說話者改變的代名詞,對孩子來說比較難理解。

2. 視角轉換能力尚未成熟

孩子初期常只從自己的角度理解語句,還不會切換到對方的視角。所以學習詞彙時,常會出現單純模仿,別人說什麼自己便跟著說什麼的狀況。

3.代名詞抽象,看不見摸不到

不像「狗」、「杯子」有實體可觸及,代名詞需要靠語境理解,較為抽象。

|延伸閱讀:一個狗一個車?怎麼教孩子單位詞

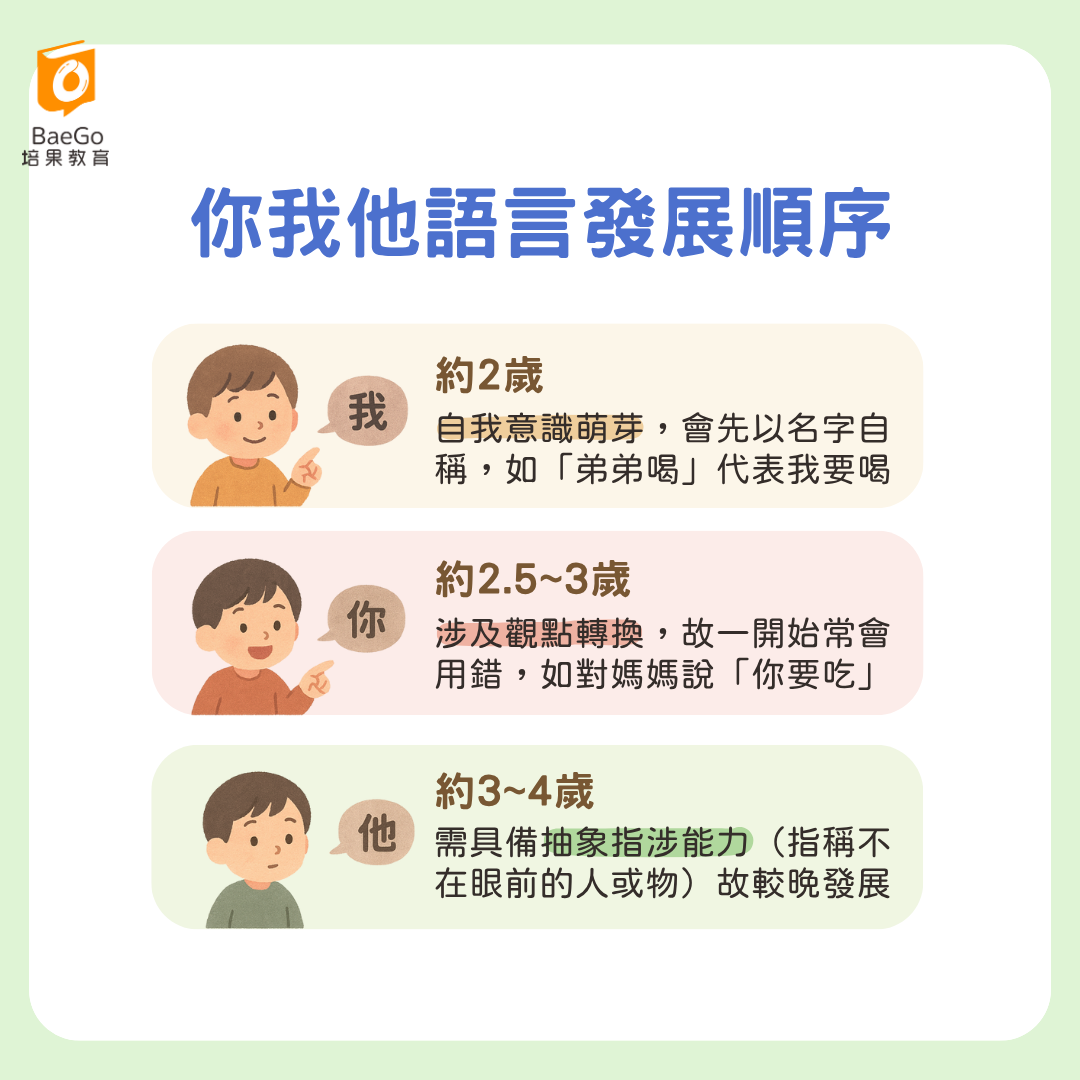

你我他語言發展順序

一、最早出現的通常是「我」

.出現時間:約 2 歲

幼兒在自我意識逐漸形成時,會開始使用「名字」來指稱自己,如「弟弟喝」代表我要喝。隨著認知與語言能力發展,孩子會逐漸開始使用「我」代表自己。

二、「你」的發展在「我」之後

.出現時間:約 2.5~3 歲

要能正確使用「你」,需要孩子理解「角色對換」的概念:「我」說話時的對象是「你」,但當「你」說話時,「你」又會變成「我」。

這涉及語用與觀點轉換能力(perspective taking),比單純的詞彙學習更進階。所以孩子常會一開始用錯,例如對媽媽說:「你要吃」,實際上是想說:「我要吃」。

三、「他」最晚出現

. 出現時間:約 3~4 歲

「他/她」屬於第三人稱,表示不在場或不是說者或聽者的人。

使用這類代名詞需要孩子能:區分對話中的「我」與「你」之外的他人;並具備抽象指涉能力(指一個不在眼前的人或物)。

因此「他」通常是三者中最晚穩定使用的。

|延伸閱讀:人際互動的關鍵:語用能力發展里程碑

如何教孩子「你我他」?

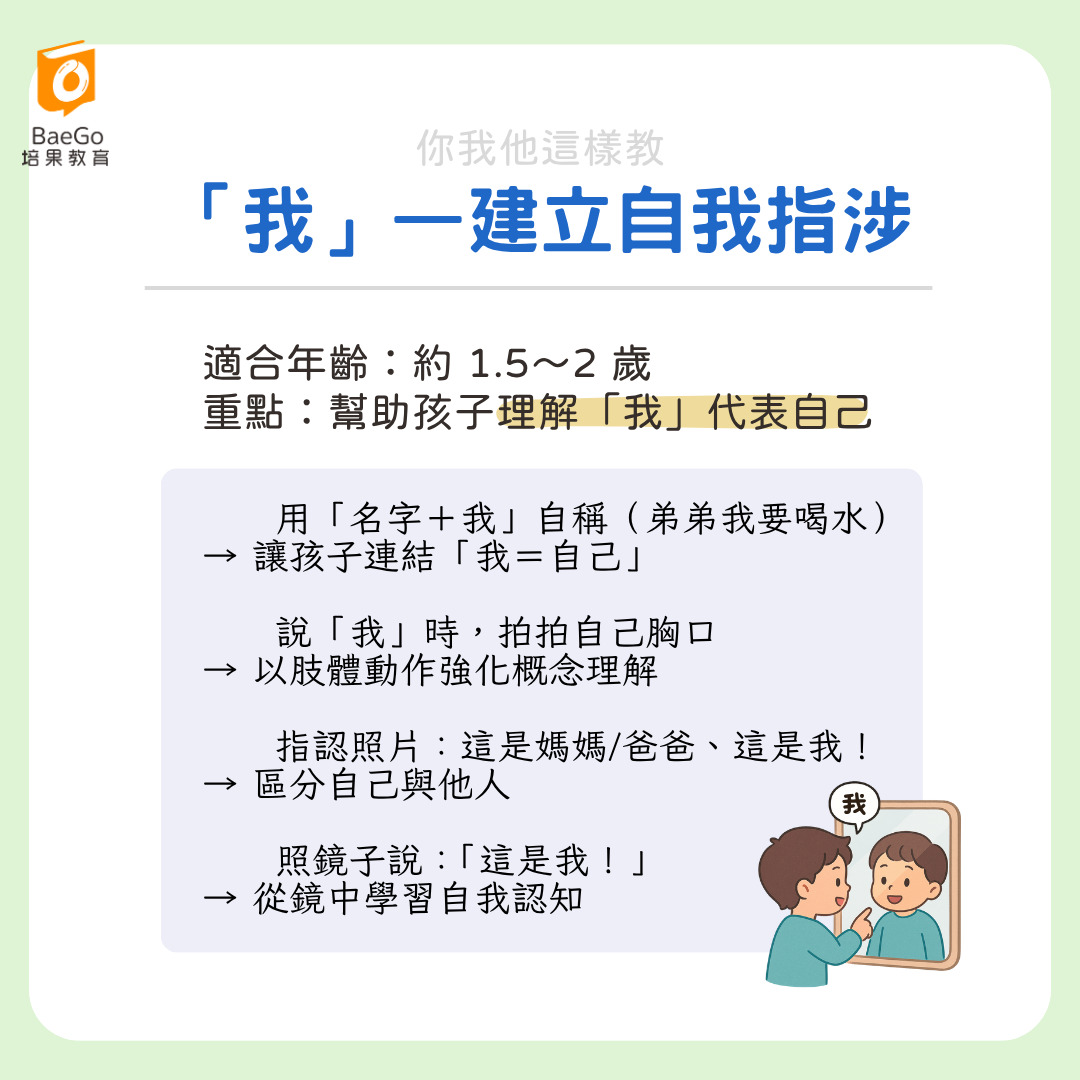

一、 「我」—建立自我指涉

年齡:約 1.5~2 歲

重點:幫助孩子理解「我」代表自己

引導方法:

1️⃣ 用「名字+我」自稱當過渡

孩子最初習慣以「名字」指自己(如:「弟弟要吃飯」)。透過「名字+我」(如:「弟弟我要吃飯」),能幫孩子從「名字」過渡到「我」、理解「我=自己」。

2️⃣ 搭配動作(如拍拍胸口)

幫助孩子把「我」這個抽象詞彙,連結到具體的身體經驗。

→ 以肢體動作輔助並強化概念的記憶與理解。

3️⃣ 照片指認遊戲

看著家庭照片,說:「這是媽媽、這是爸爸、這是我!」

→ 在對照中學會「我」與「他人」的區別(我 ≠ 媽媽 ≠ 爸爸)。

4️⃣ 照鏡子練習「這是我!」

鏡子是發展「自我認知」的重要工具。當孩子能在鏡中認出自己,表示他開始理解「我」的概念。

二、「你」—理解角色交換

年齡:約 2.5~3 歲

重點:理解說話者與聽者角色互換

引導方法:

1️⃣從「稱謂+你」開始

如:爸爸你的水、媽媽你看

→ 讓孩子知道「你」即用來指稱對方

2️⃣玩輪替遊戲並慢慢移除稱謂

‧ 換弟弟我、換媽媽你 → 換我、換你

‧ 給弟弟我、給媽媽你 → 給我、給你

3️⃣說「你」時,指著對方

→ 透過身體動作直接理解指涉關係

三、「他」—延伸抽象指稱

年齡:約 3~4 歲

重點:區分對話中「我」、「你」之外的人

引導方法:

1️⃣從「眼前的第三人」開始

例如指著第三人對孩子描述說:「他在OO」

→理解「他」即不在兩人對話中的第三者

2️⃣利用玩具扮演或故事書

假裝小熊娃娃肚子餓了,問孩子:「他想吃什麼呢?」;與孩子討論故事書中的角色,如:「他是誰?他要去哪?」

→ 練習用「他」描述別人的行為

3️⃣描述「不在場的人」

和孩子討論不在場的人,例如:「爸爸呢?他去上班了!」、「阿嬤在她的房間睡覺」

→ 知道「他」也有可能不在現場

|延伸閱讀:引導式閱讀思考策略:讓孩子的閱讀理解力大大提升

孩子在學習「你我他」的過程中,出現混淆或誤用,是發展中的自然現象,家長不必過於焦慮。

只要透過遊戲、自然互動,並結合日常生活情境練習,孩子一定會慢慢掌握的!

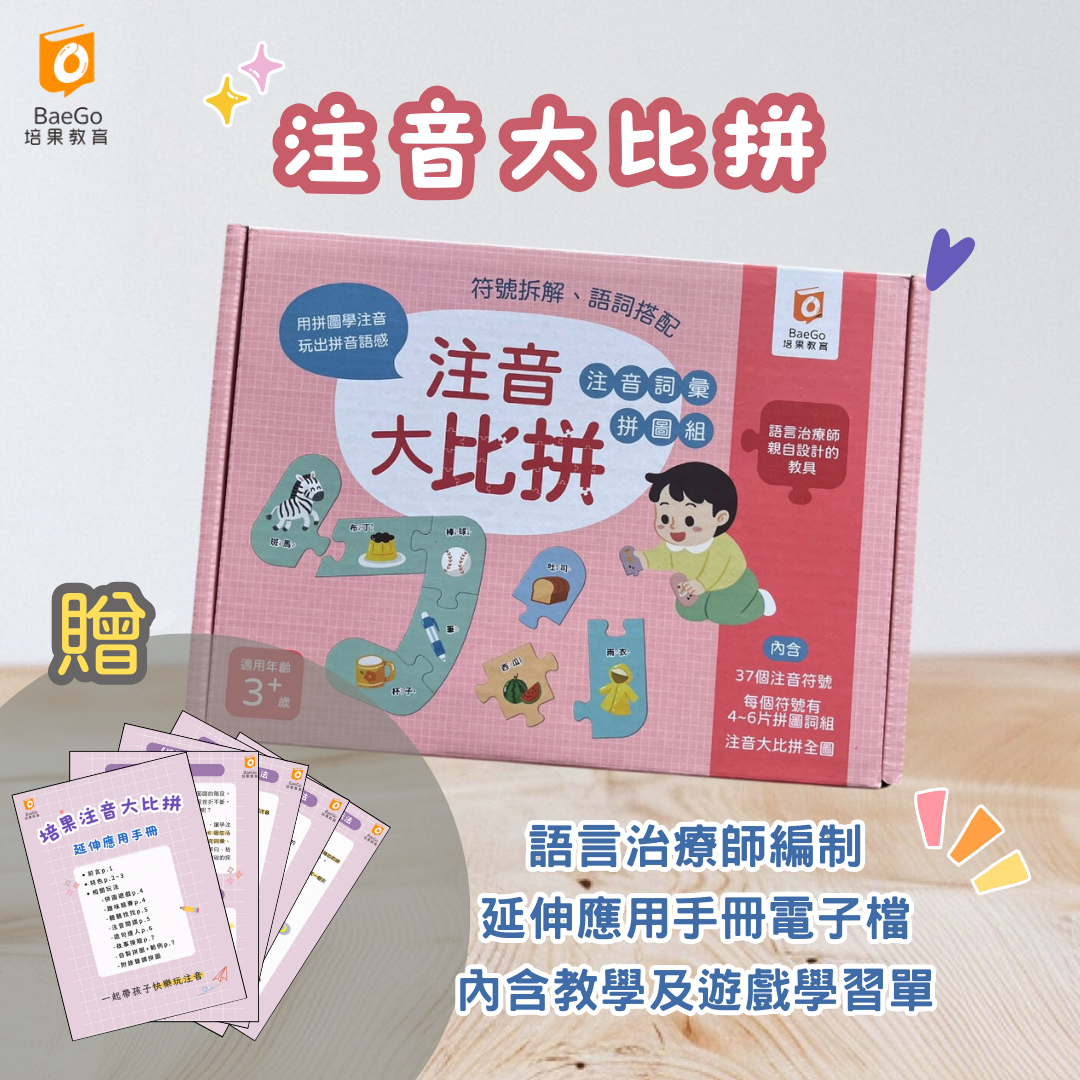

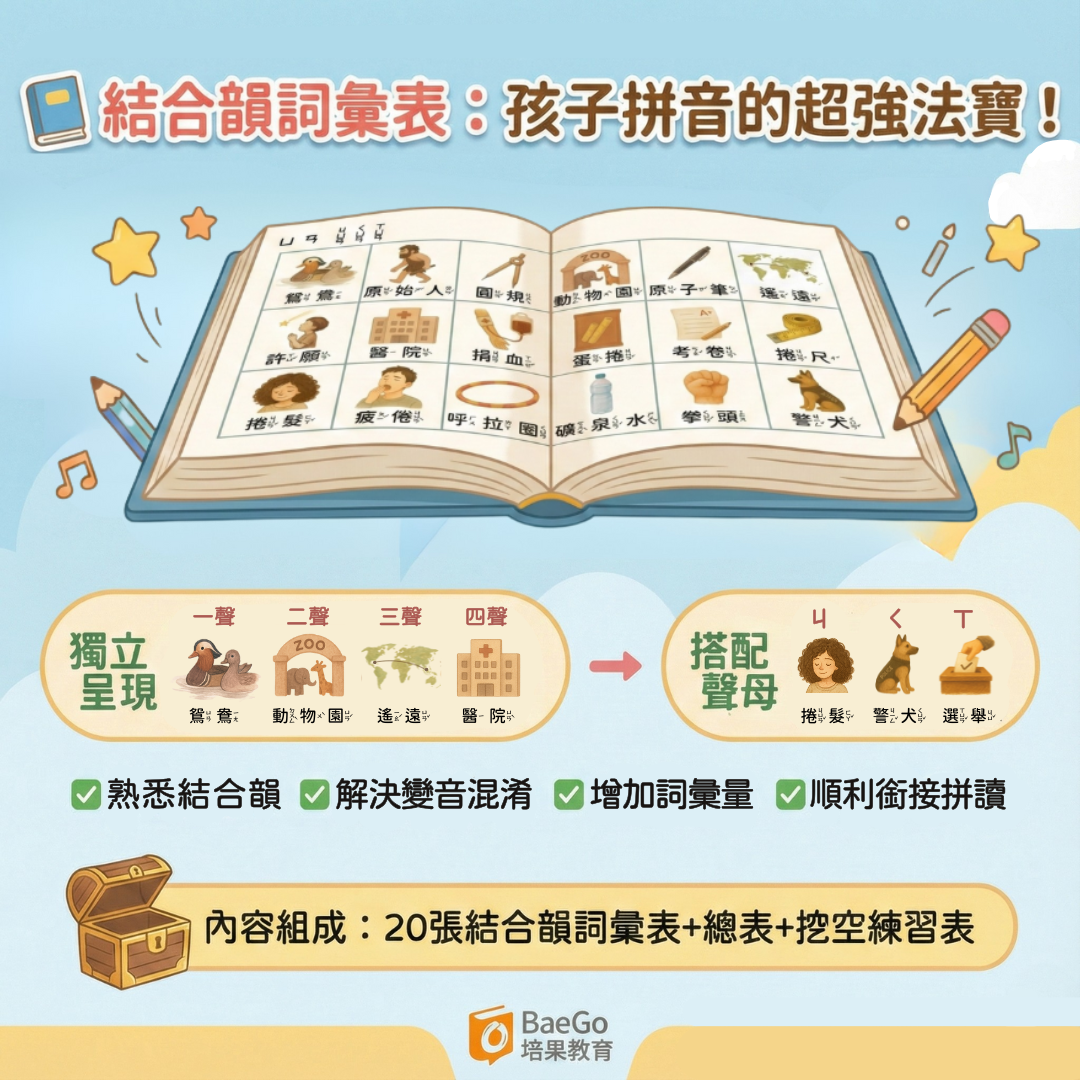

語言治療師設計的教具 & 最新文章